Новое поколение кинематографистов снимает кино в розовом тумане

Режиссер Федорченко рассказал, как артист Миронов привез здоровую ногу из-за границы

На фестивале «Окно в Европу» в Выборге ежедневно после документального блока представляют новые игровые фильмы в основном молодых режиссеров, запечатлевших искаженную реальность. Никогда еще так остро не чувствовалось отсутствие социально заряженных картин, правдивых историй о современной жизни.

тестовый баннер под заглавное изображение

Кинематографисты опасаются прямых высказываний и последующих запретов, делают все, чтобы снять не вызывающие вопросов у чиновников и мнимых поборников нравственных ценностей миры. Фильмы социальной направленности словно выкосило. На смену им пришли праздничные воздушные шары, внутри которых пустота.

На общем фоне еще как-то выделяются «Встречные» Камилы Рамазановой, снятые по ее же сценарию, о неслучайности обычных встреч, способных изменить жизнь отдельного человека. На вокзале уральского города судьба сведет сорокалетнего рабочего Гену (Дмитрий Куличков) и двадцатипятилетнего начинающего кинорежиссера Саню (Филипп Ершов).

Вместе они окажутся в плацкартном вагоне, и их знакомство станет судьбоносным для молодого героя. Они поедут на родину Гены к его бабушке (Раиса Рязанова), обшивающей рюшами гробы. В провинциальной глуши Саньке откроется новый мир, хотя он и сам родился не в столицах. Обо всем, что увидит, будет снят его дебютный фильм. Но и здесь не покидает ощущение, что те, кто создавал «Встречных», имеют приблизительное представление о деревне, народных характерах, даже если сами выросли в захолустье. Приблизительность — главный бич того, что мы увидели в игровом конкурсе. Во «Встречных» есть хотя бы попытка серьезного разговора о человеке.

Дмитрий Куличков, сыгравший главную роль, оказался в Выборге проездом, приехал на съемки сериала «Берлин`23» Всеволода Аравина. Наткнувшись на старинной улице Выборга на съемочную технику, попыталась узнать у многочисленного техперсонала, что и кто снимает. Ответа не получила. Это давно стало нормой. По счастью, появился Дмитрий Куличков и рассказал о том, что происходит на площадке.

«Горящий Горький» Алексея Федорченко в неигровой программе занимает условное место, поскольку это мокьюментари, игра в документальное кино. Инициатива его создания исходила от Евгения Миронова, проводящего фестиваль «Горький+». Федорченко умеет создавать выдуманную реальность, которая правдивее любого документа.

Вместе с ним мы отправляемся в путешествие в волжское село Красновидово, где когда-то побывали (хотите — верьте, хотите — нет) Максим Горький, Юрий Гагарин и Евгений Миронов. Там любой житель может спросить: «А хотите послушать колокола?», а потом касанием пальца в мобильном телефоне, как звонарь, приведет в движение колокола местной церкви.

Горький сначала в Казани почудит. О его похождениях нам расскажет приезжий из Средней Азии дворник и местные жители. Весь этот фольклор передается из уст в уста. В селе Красновидово побывает большой любитель рыбалки Гагарин, выловит там гигантского леща. Рядом с лодкой, под которой уединялся Горький. Миронов вызовет целый хор для услады слуха, и будет спасена женщина без ноги. Народный артист привезет ей из-за границы здоровую ногу.

«432 гц» Елены Жигаевой из документального конкурса рассказывает не менее удивительную историю о жительнице Галича Татьяне Колесовой. Она восстанавливает и коллекционирует старинные фисгармонии, звучащие на частоте 432 гц. Несколько лет назад довелось побывать на ее концерте в местном краеведческом музее, где Татьяна продемонстрировала свои сокровища. Среди них есть крошечные фисгармонии размером с небольшую коробку. Мы познакомились, и с тех пор наблюдаю через соцсети за тем, что происходит в ее жизни.

Но то, что Татьяне приходится ради выживания работать на рынке, продавать, как она сама говорит, трусы, не знала. В фильме она рассказывает, что рынок ее многому научил, прежде всего, свободе в общении. С базарной площади она бежит в музей на концерт для туристов, и эта встреча становится самой яркой в их маршруте.

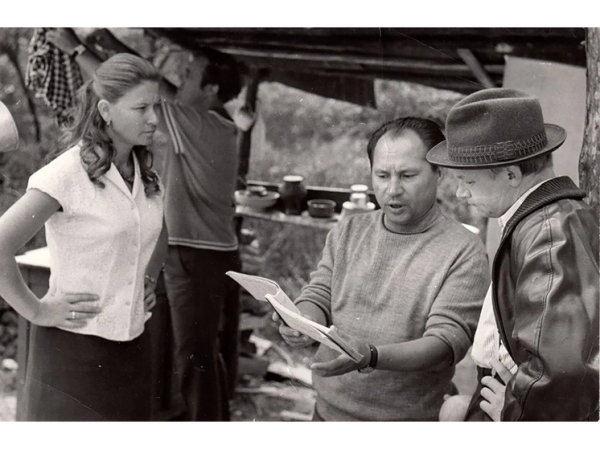

В секции «Кино о кино» представили документальную картину «Жизнь-кино» Анатолия Аграфенина и Андрея Егорова о выдающемся режиссере Виталии Мельникове, снимавшем не картон, а живые картины о простых людях — «Начальник Чукотки», «Здравствуй и прощай», «Старший сын». Фильм создан его дочерью, продюсером Ольгой Аграфениной, ее мужем Анатолием Аграфениным. А в кадре их сын, внук Мельникова Артемий, очень похожий на своего деда.

Это рассказ от первого лица, как деревенский мальчишка с Дальнего Востока, отца которого расстреляли в 1938-м, стал помощником киномеханика, крутил ручку кинопередвижки, получил аттестат на этикетке рыбных консервов «Муксун в томате» (бумаги тогда не было), сдал экзамены Эйзенштейну и Юткевичу и поступил во ВГИК. Свой первый художественный фильм «Барбос в гостях у Бобика» Мельников снял в 1964-м. На актеров денег не нашлось, обошелся заговорившими на экране собаками.

На павильоне, где он работал, висела табличка «Конура Барбоса», рядом Козинцев снимал «Гамлета». Мельников говорит о том, что важно рождение на экране мысли, а не то, как она излагается, как реальные стены, улицы и города надо соединить с выдуманной реальностью. Не всем это сегодня дано.