50 тысяч слов для миллионов людей: 125 лет назад родился Сергей Ожегов

Лингвист Максим Кронгауз рассказал, чем важен для XX века словарь Ожегова

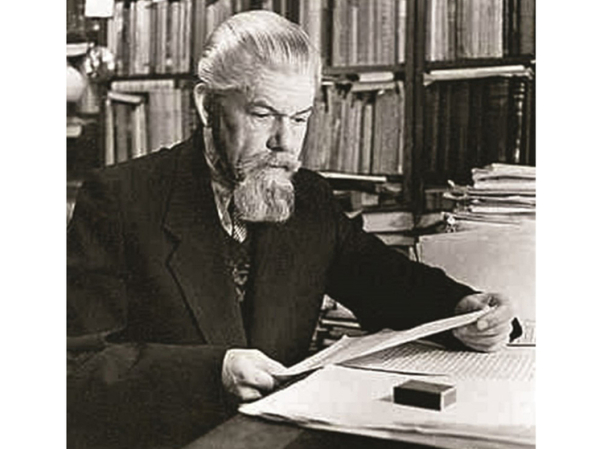

9 сентября (22-го по новому стилю) 1900 года в Каменном тогдашней Тверской губернии родился великий лексикограф Сергей Иванович Ожегов, обессмертивший свое имя созданием «Словаря русского языка», пережившего десятки переизданий. Для «МК» юбилей выдающегося ученого стал поводом к интервью с лингвистом, профессором РГГУ и Высшей школы экономики Максимом Кронгаузом. Поговорили о значении Ожегова и о других прошлых и нынешних составителях словарей, занимавшихся упорядочиванием языкового богатства в алфавитном порядке.

тестовый баннер под заглавное изображение

— Максим Анисимович, давайте объясним читателям, в чем разница между «Словарем живого великорусского языка» Владимира Ивановича Даля, словарем Ожегова, «Толковым словарем русского языка» Дмитрия Ушакова и другими.

— Мы сейчас ведем речь о словарях, содержащих толкование слов, то есть сведения об их значении. Это важно уточнить, потому что бывают словари других типов: этимологические (например, словарь Фасмера), орфографические (поясняющие правописание), орфоэпические (поясняющие произношение/ударение).

Толковые словари из всех самые уважаемые.

А вот теперь можно ответить, чем отличается и чем важен для XX века словарь Ожегова. Это единственный для советского времени толковый словарь, умещающий срез богатства языка в одном томе (в изначальной версии 1949 года было 50 тысяч слов, далее происходило расширение. — И.В.). Вместе с тем словарь Даля, труд Дмитрия Николаевича Ушакова (изданный «Советской энциклопедией» в 1935–1940 гг.) — четырехтомники. Есть даже 17-томный толковый словарь. Все они адресованы специалистам, а словарь Ожегова обращен к обычному человеку.

Казалось бы, какая разница — снять с полки отдельный том или книгу-словарь, но труд Ожегова позволял получать информацию, как сейчас мы сказали бы, в один клик.

И, кстати, в XXI веке многотомные словари ушли в Интернет, а на бумаге уцелели, за редчайшими исключениями, однотомники.

Они живы хотя бы потому, что украшают быт человека. Представьте себе англичанина, который, сидя в кресле у камина, листает словарь…

— В этом есть некий особенный, романтический книжный «вайб»…

— К тому же у словаря Ожегова потрясающая судьба: только при жизни автора было шесть переизданий, затем словарь «раздвоился».

Одна версия выпускалась как словарь Ожегова — Шведовой, Наталья Юльевна Шведова, давний и постоянный соавтор Сергея Ивановича, после его смерти продолжила работу. И в конце концов внесла в словарь так много, что поставила свое имя на обложку. Но сохранился и «нетронутый» вариант, он выходил под редакцией профессора Льва Скворцова.

— В России принято отмечать на государственном уровне юбилеи писателей, художников или композиторов. Но я не помню, чтобы такой чести удостаивались лингвисты, кроме Даля, но «казак Луганский» это особый случай, ему и памятники ставят. В целом лингвист максимум на что может рассчитывать, это на мемориальную доску, как Виктор Виноградов и Олег Трубачев, исследователь этимологии славянских языков.

— Здесь ничего странного нет, ученые всегда менее популярны, чем люди литературы или искусства. Но все-таки в историю нашей культуры (не только науки, а и культуры), безусловно, вошли такие имена, как Даль, Ожегов, Ушаков, они почитаемы не меньше писателей.

Надо ли увековечивать память о них названиями улиц, мне трудно судить (улицы Даля есть в Нижнем Новгороде, Оренбурге, Луганске, вроде бы не переименована улица на Украине, в Николаеве. — Прим. Авт.). Но это было бы, конечно, очень приятно.

— Сергей Иванович как научный консультант плотно взаимодействовал с вещательными организациями через Гостелерадио СССР и с театрами через Всероссийское театральное общество. Лингвисты выступали строгими законодателями языковых норм. И результат очевиден: телевидение при Союзе было образцовым, учили людей верно произносить слова и грамотно говорить. Сейчас же бытование устного языка никто не контролирует, особенно в Интернете.

— Определение «контролировать» мне не нравится, лингвисты не приходили же в студию и не говорили: надо делать так. Они выпускали словари, причем не только литературного языка, но и служебные, для дикторов, где были проставлены ударения. В каком-то смысле такие словари были жестче обычных, поскольку предполагался единственный вариант произношения: только «творОг», а не варианты «твОрог»/«творОг».

Да, в этом плане у диктора/телеведущего не было выбора, но если это и контролирование, то опосредованное.

Вы правы. Мнение эксперта-лингвиста в СССР было весьма значимым, последнее слово всегда оставалось за ним как за специалистом, санкционирующим то или иное пособие, что скорее характеризует советское отношение к языку (включающее строгий отбор дикторов и требование от них безупречного владения речью).

Сейчас же система надзора за языком разрушена, и это не обязательно плохо. В языке стало больше вариативности, возможностей, творческой энергии. В Интернете при этом царит не свобода, а вольница, но таковы современные условия существования языка. Их нужно принимать как должное. Возвращаться к советской строгости нереально и не нужно.

— Но вам хотелось бы повысить авторитет представителей лингвистической науки?

— Несомненно. И для этого немало делается самими лингвистами.

— Если бы сегодня мы решили продолжать дело Ожегова, чем стоило бы заняться кроме перевыпуска его словаря?

— Хорошо бы создать новый онлайн-словарь с осознанием, что великие лексикографы, включая Ожегова, обращали словари к обществу.

В наши дни обычному человеку изначально проще загуглить, чем лезть на полку, перелистывать словарь и, скорее всего, ничего в нем не найти.

Поэтому ныне живущим лексикографам нужно составлять единый сайт-словарь нового типа с максимальным удобством использования.

— В Сети есть что-то подобное?

— В основном оцифрованные бумажные словари, притом что интернет-среда дает невероятные возможности, не ограничивая лексикографа в объеме словарных статей.

— Прозвучали имена последователей Ожегова, еще недавно бывших с нами (Шведова умерла в 2009 году, Скворцов в 2014-м). Кто же остался из лингвистов, равных великим предшественникам — Фортунатову, Фасмеру, Лопатину, Реформатскому, Шанскому?

— Не стоит забывать имена недавно ушедших ученых, труды которых в большей степени обращены к исследователям, — Юрия Дерениковича Апресяна (2.02.1930 — 12.05.2024), автора совершенно новых концепций, Андрея Анатольевича Зализняка (29.04.1935 — 24.12.2017), создателя «Грамматического словаря русского языка».

Вспомним и Анастасию Евгеньеву, под ее редакцией вышел «Малый академический нормативный толковый словарь русского языка» (в 50–60-х гг., а затем в 1980-х), образцовый — при всей негромкости имени Анастасии Петровны.

Что касается ныне живущих, к ним всегда трудно применять эпитет «великий». Работают в наши дни в Институте русского языка доктора филологических наук, например, Леонид Крысин, создавший интереснейший тип словаря недавних заимствований — «Словарь новых иностранных слов», Игорь Степанович Улуханов. Нельзя не вспомнить мощную петербургскую лексикографическую школу, я бы упомянул Марину Николаевну Приемышеву, занимающуюся в Институте лингвистических исследований новыми словами и ставшую одним из авторов «Словаря русского языка коронавирусной эпохи».

Понятно, что время покажет, чей труд останется на века, как словарь Даля, или на десятилетия, как словари Ушакова или Ожегова. Стать с ними в один ряд беспредельно трудно. Но сама по себе профессия лексикографа тяжелейшая даже в сравнении с просто лингвистом. И гораздо менее заметная, раз имена авторов словарей зачастую и на обложку не попадают. Ожегов, Даль — да, но в остальных случаях все, что мы видим в выходных данных, это «под редакцией такого-то».

— Возвращаясь к рассуждениям, что раньше было лучше, я приведу в качестве примера беседы телевизионщиков с московскими школьниками, стоявшими в очереди в первый в стране «Макдоналдс» 31 января 1990 года. Никто так чисто и красиво из рядовых граждан спустя 35 лет не говорит! Разве не так?

— Я общаюсь со многими студентами, встречаются молодые люди слегка косноязычные, но даже на первом курсе находятся те, кто прекрасно владеет языком.

— Их речь не засорена сленгом, модными словечками? Излишними англо- и прочими «цизмами»?

— Определение «засоренность» я полностью отбросил бы. Если носители языка используют слова, не попавшие в словари, то это не их вина, а скорее упущение авторов нынешних словарей.

И чтобы «несловарных» слов было меньше, нужно как раз собрание всего богатства современного русского языка, всех слов вне зависимости от кодифицированности. Владимир Даль в свое время сделал как раз такой всеобщий словарь.

— Вероятно, я зациклился на словаре Ожегова и упустил некие другие важные работы юбиляра.

— Его перу принадлежит ряд пособий, например вузовский учебник «Лексикология. Лексикография. Культура речи». Отдельные же статьи Сергея Ивановича носят лексикографический характер, отражают теорию данной дисциплины. Он действительно сосредоточился на одном направлении и преуспел в нем.

— Пережила ли исторические и структурные перестройки нашей науки организация, в стенах которой возник словарь Ожегова?

— Сложный вопрос. Ученые, работавшие с Ожеговым, много лет перемещались между городами, институты меняли названия, сливались и разливались. Когда Ушаков, задумавший идею «Малого толкового словаря», предложил ее реализовать Ожегову, тот был молодым сотрудником Института языка и письменности народов СССР. Как вы понимаете, «народов СССР» давно нет, и института такого тоже нет.