Нарколог рассказал, как Россия угорала после отмены «сухого закона» в 1990-м

35 лет назад отменили «сухой закон»: как россияне перешли на «Рояль» и «Амаретто»

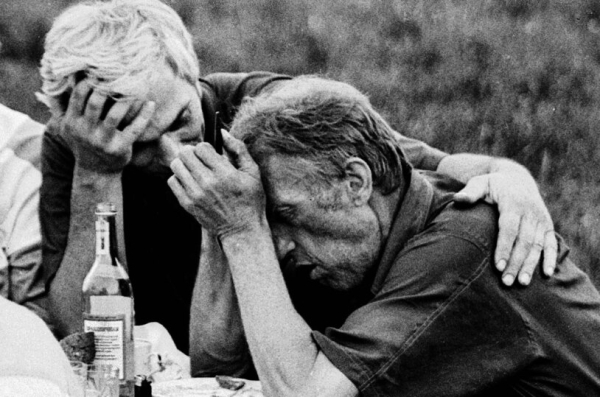

24 июля исполняется 35 лет с момента отмены в СССР ограничений на продажу алкоголя. Кончился знаменитый «сухой закон» 1985 года с его вырубкой виноградников, драками в очередях винных магазинов и расцветом самогоноварения. Тогда почти все вздохнули с облегчением: долой этот маразм! Однако последствия уже через год-другой оказались такими, что многие горько пожалели. С другой стороны — воспоминания о том, кто и что тогда «употреблял вовнутрь», настолько впечатляющи, что уже стали легендами.

тестовый баннер под заглавное изображение

Постановление Совмина от 24 июля 1990 года, отменившее крайне жесткие временные рамки продажи алкоголя (с 14.00 до 19.00), было финалом антиалкогольной кампании, которая с 1988 года уже постепенно клонилась к закату. Клонилась прежде всего в силу отсутствия массовой поддержки: «безалкогольные свадьбы» изначально были курьезом, а групповые выезды на природу и экскурсии по линии Общества трезвости остались в памяти как выдающиеся по масштабу возлияния.

Впрочем, дело было еще и в экономике: отмена «сухого закона» должна была дать в бюджет больше денег. Но мощности ликероводочных заводов и тем более винодельческих хозяйств были сильно урезаны в годы кампании, и нарастить выпуск вновь было не так-то просто. Поэтому водка была дефицитным товаром до самого конца советской эпохи.

— Хорошо помню банкет, который наш «новорожденный» садовый кооператив устроил на природе летом 1991 года по случаю визита туда настоящего американца, — говорит владелец дачи в Ступинском районе Роман Витько. — На столе стояли два вида бутылок: гость привез ящик кока-колы, хозяева поставили ящик «Пшеничной». И то и другое было жутким дефицитом и «валютой».

Еще в конце 1991 года свободно купить водку де-факто было нельзя: только по карточкам и в особых случаях. Например, на поминки: на оборотах свидетельств о смерти того времени можно найти штампик о выдаче положенных «наркомовских» десяти или двадцати бутылок. А вот в 1992-м, когда кончился и СССР, и твердые цены, — тут-то и началось самое интересное.

С коньяка на спирт

Выпивка — импортная для разнообразия, отечественная для крепости, да какая угодно! — быстро появилась в «комках» (коммерческих магазинах). А также — сейчас вспомнить странно! — в ларьках. Символом тех лет стали пластиковые стаканчики с водкой «Русская» — то ли на опохмел, то ли просто ради дешевизны. Их кто-то окрестил «русским йогуртом» — и действительно: стаканчики были похожи, а оба явления (и такая водка, и йогурты) распространялись у нас примерно одновременно.

— В те годы пришлось попробовать такие вещи, которыми я до этого всегда брезговал, — вспоминает 85-летний Семен Минаев, в 80-е годы сотрудник одного из отраслевых СМИ, а в 90-е — человек без регулярных заработков. — По старой привычке покупал болгарский коньяк «Слънчев Бряг», но качество его стало совершенно отвратительным, намного хуже, чем в советские времена. Пил и портвейн — тот самый, типа «Три топора», который считал раньше напитком маргиналов. Но когда нет денег, а без выпивки слишком грустно, — приходилось.

— Конечно, модель употребления алкоголя с 90-х годов сильно изменилась, — рассказывает «МК» психиатр-нарколог с 30-летним опытом Алексей Казанцев. — Прежде всего алкоголь девяностых был низкокачественным, его к тому же часто не хватало, поэтому закупался дешевый алкоголь в виде того же спирта «Рояль» — подобные напитки часто приводили к белой горячке, галлюцинозам и даже к тяжелым интоксикациям вплоть до летального исхода. Некоторым, впрочем, везло: их выхаживали в токсикологических отделениях…

По словам эксперта, главным отличием «алкогольного меню» 30-летней давности был небольшой выбор. Ключевое место в нем занимали водка и коньяк самого разного качества (обычно — 1–2 наименования в одном магазине). Шампанское — обычно полусладкое, и тоже не слишком высокого класса. А также сладкие алкогольные напитки — ликеры, в том числе знаменитый «Амаретто». «Выпивка обязательно сопровождалась курением самых разных сортов сигарет, это усиливало эффект, — добавляет Казанцев. — А вот закуской, особенно в среде молодежи, часто пренебрегали: не было денег. Называлось это — закусить «курятиной», то есть сигаретой. Старшее поколение закусывало «мануфактурой», то есть занюхивало рукавом».

Кстати, пресловутый «Рояль» использовался не только в силу отсутствия или дороговизны обычного крепкого алкоголя, но и потому, что такой «концентрат водки» был компактнее — что полезно, например, в туристических походах. Которые опять же тогда не мыслились без крепкого алкоголя «для сугреву».

Мои сладенькие

Но если дело происходило в большом городе, а деньги на «цивильные» напитки уже появились — в дело шли те самые уже упомянутые сладкие напитки. Они же — «бабоукладыватели». «Амаретто» запомнился благодаря мощной рекламной кампании — но ведь «до и во время него» были немецкие и польские ягодные ликеры, игравшие примерно такую же роль.

— Поставить на стол сладкие ликеры — это была просто-таки необходимость, если за столом были женщины, — вспоминает Валентина Маликова, в 90-е годы сотрудница одной из московских районных управ. — Если мужчины, на которых возлагалась закупка выпивки, об этом забывали, это была просто вопиющая неучтивость. Сами-то мужики, конечно, для себя запасали прежде всего водку и коньяк.

И наоборот: бывали случаи, когда мужчины, придя к организованному кем-то другим столу, недоумевали: мол, а где «нормальные», то есть крепкие напитки? Одни ликеры на столе, «а о водке ни полслова». Эти «понятия» кое-где, конечно, еще сохраняются — но время идет, и этот этикет тоже размывается.

— В наши дни в разных регионах сложились разные сценарии употребления алкоголя, — отмечает Алексей Казанцев. — Если на Севере по-прежнему предпочитают крепкие напитки, то в больших городах растет употребление вина, ликеров, пива (часто в разнообразных сочетаниях). Есть, например, тренд в барах и ресторанах мегаполисов подавать так называемые «шотики» или «настоечки» — сладкие ликеры усиливают опьянение, приводят к алкогольной амнезии, а с утра сопровождаются головной болью. Возобновились и рюмочные — правда, в ином формате: раньше-то пили стоя и с минимумом закусок.

Еще одна вещь, которая может считаться символом застолья девяностых, — это шампанское. Оно на какой-то момент стало относительно недорогим, а раз так, то почему бы не устраивать «праздник» как можно чаще! Премиум-вариант — «асти-мартини» (опять же хорошо разрекламированное по телевидению). Но и оно, и бывшее «советское» — неизменно полусладкое.

Брют тогда еще считался слишком кислым: привычки не сложилось. Более или менее массово сухие игристые начали пить лишь к концу 2000-х — и это уже была совершенно другая история.

— Сейчас в моде уже несколько лет держится просекко — газированное вино, про которое часть зависимых думает, что с ним нет проблем, — добавляет Алексей Казанцев. — Но как врач-нарколог я могу сказать: разницы нет, пьете вы, скажем, дешевый или дорогой коньяк. Любой зависимый теряет самоконтроль — стало быть, любой алкоголь для него опасен. И трудно провести разницу между «качественным» и «некачественным» алкоголем.

Погоня за «Белым орлом»

Нынешние массовые потребители того самого просекко — это дети 2000-х, а то и 2010-х. Эпохи супермаркетов, где уже изначально была большая винная полка. А вот те, чья алкогольная биография начиналась в первые постсоветские годы, получили в качестве первых впечатлений совершенно другое.

— Пили как все, за гаражами, иногда у ларьков, а если у кого-то оказывалась пустая квартира, то, конечно, и там, — вспоминает 44-летний москвич Михаил Красиков. — Выпивку нам продавали практически беспрепятственно: помню, как перед выездом на пикник сам покупал водку и пиво у Савеловского вокзала. Лучшей водкой из тех, что можно было купить подростку, считался «Белый орел» в пластиковой бутылке. «Финляндия» была для взрослых дядек, а откровенно дешевое брать мы боялись: ходили рассказы о метиловом спирте…

С чем было скверно — так это с доступным виноградным вином. В середине девяностых автора этих строк, тогда 15-летнего подростка, отец захотел познакомить с грузинской классикой, любимой им с советских времен. Однако, раскупорив бутылку «Киндзмараули», разочарованно вылил ее в раковину: подделка, которую невозможно пить и уж тем более не хочется предлагать сыну…

Так что — да, «Белый орел» в помощь. И еще «Исток». В середине 90-х. До них — те самые «русские йогурты», после — «Гжелка» и «Смирновская» из Черноголовки. А для девушек — какое-нибудь «Арбатское» (из чего, кстати, оно делалось?).

— Главное, что тогда алкоголь занимал безусловно первое место среди психоактивных веществ, причем во всех поколениях, — подчеркивает Алексей Казанцев. — Сейчас для молодежи больших городов алкоголь не предпочтителен. Он затормаживает, несколько отупляет, не дает всплеска творческой энергии… Поэтому молодежь — но подчеркну, это касается именно крупных городов, — стала употреблять меньше. Хотя в некоторых регионах сохраняются «традиции»: дед пил, отец пил, ну и я пью. Вырабатываются поведенческие нормы, особенно касающиеся праздников, поминок, свадеб… То есть ритуальная форма осталась, никуда не ушла.

От интеллигенции к мигрантам

С тех пор прошло четверть века. Вознеслись и погасли многие алкогольные бренды; в одночасье исчезла креативная реклама спиртного, а в середине 2000-х начали вновь вводить ограничения на продажу. Теперь ночные ларьки с водкой и даже пивом — предание, хоть пока и не слишком глубокой старины. Стало лучше — или не во всем?

— По практике середины 90-х годов я хорошо помню массовые алкогольные галлюцинации: пациенты, скажем, видели НЛО и готовы были в этом поклясться. Много было и отравлений, прежде всего суррогатным алкоголем, — говорит Алексей Казанцев.

Сейчас — по крайней мере в Москве — такого нет. Интересно, что, по словам нарколога, национальные и религиозные изменения в составе горожан — проще говоря, трудовая миграция последних двадцати лет — слабо отражаются на потреблении алкоголя в целом. Более того, собеседнику «МК» регулярно приходится выводить мигрантов из запоев, что говорит о том, что привычку к алкоголю они приобрели заранее, еще на родине.

— Заметно ухудшило ситуацию с алкоголизмом, запоями введение январских и майских «каникул» — они стали пиками этого явления. Самая страда! — говорит врач-нарколог Алексей Казанцев. — Когда не было затяжных каникул, обращений было гораздо меньше: людям необходимо было выходить на работу. Кстати была и безработица: в 90-е было очень сложно трудоустроиться. А сейчас рынок труда, к сожалению, не насыщен. Ситуации «запил — значит, пропал» сейчас нет. Как говорят многие работодатели: проспался, пропился и в дело пригодился…

Что действительно сильно модифицировалось — это социальный портрет российского алкоголика. В наше время «топ» алкогольных профессий — строители, работники ЖКХ и логистических комплексов. А вот в 90-е, по словам Алексея Казанцева, пило и много интеллигентов: «Был термин «бич» — бывший интеллигентный человек. На площади Трех вокзалов можно было встретить спившегося профессора, музыканта… Сейчас такого уже нет. Высокообразованные уже редкость: во-первых, они погибли от этого и сопутствующих заболеваний, а другое поколение имеет другие вредные привычки. А во-вторых, появились психологи, психотерапевты, реабилитационные центры, в том числе мотивационные трудовые».

— На изменение алкогольных сценариев повлияло все сразу — и государственное регулирование, и усиление контроля, — но и распространение помогающих специалистов и организаций, — продолжает Алексей Казанцев. — Ушли в прошлое времена, когда «Рояль» запивали напитком «Юпи»: выжившие до сих пор гордятся. Но и сейчас, когда регулирования и помощи много, по-прежнему процветают «наливайки» — их не стало меньше. Расцвели и алкомаркеты. Так что до трезвости населения еще далеко.

Впрочем, добавил нарколог, одними запретами ничего решить все равно нельзя. Свидетельство тому — тот же самый горбачевский «сухой закон»: итогом пяти лет строгости стал общенациональный алкогольный угар.