Последний адрес Юрия Трифонова: исполнилось 100 лет со дня рождения классика

В столетний юбилей выдающегося писателя в России не издаются его книги

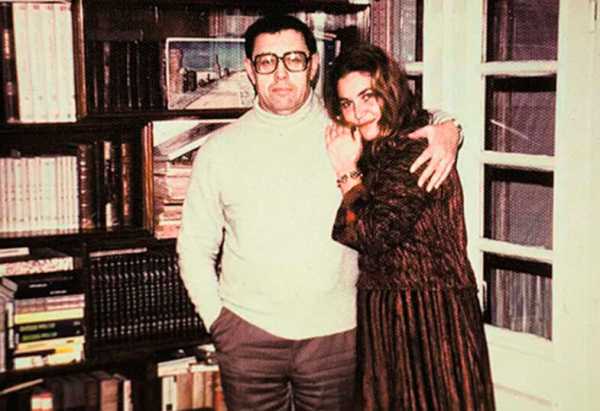

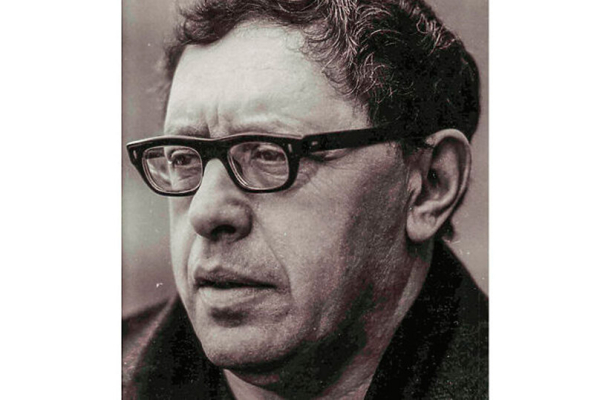

28 августа исполнилось 100 лет со дня рождения Юрия Трифонова. Знаковый юбилей писателя «МК» не мог пропустить по ряду весомых, словно золотые слитки, причин: Трифонов — бесспорный классик, главными героями его произведений были Москва и недавнее прошлое, не столь удаленное от нас, как время Льва Толстого или Пушкина. Но главное — Юрий Валентинович в юности печатал рассказы в «Московском комсомольце», то есть был одним из наших великих авторов. О рассказах пойдет речь в следующей публикации, а сегодня мы беседуем о жизни и судьбе с вдовой писателя, писателем, бессменным хранителем музея «Дома на набережной» Ольгой Трифоновой (Мирошниченко).

тестовый баннер под заглавное изображение

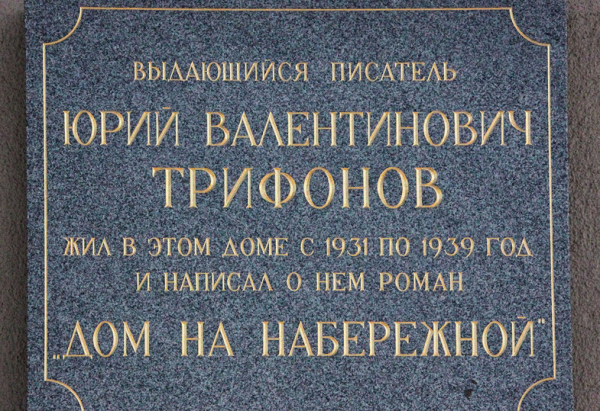

— Ольга Романовна, все знают о мемориальной табличке на фасаде «Дома на набережной» — сталинской высотки, благодаря повести Трифонова, целиком ставшей фактом литературы. Что еще вы можете рассказать о трифоновской Москве, есть ли другие таблички в столице?

— На самом деле «Дом на набережной» украшает не табличка, а большая мемориальная доска. Обо всех адресах можно узнать, например, в моей книге «Москва Юрия Трифонова».

Если кратко, то Юрий Валентинович появился на свет в роддоме Грауэрмана на Новом Арбате — все, кто там родился, почему-то очень гордятся данным фактом.

Жил он на Тверском бульваре, 17, откуда семья Трифоновых — отец, мать, бабушка, сестра, приемный сын бабушки Андрей, погибший на фронте, — переехала в «Дом на набережной». Что касается этого дома, то было правило: после ареста хозяина квартиры семью выселяли. До 1939 года родным репрессированного давали какую-то площадь, а после — выселяли на улицу.

Трифонову повезло: они (после ареста обоих родителей) переехали на Ленинский проспект (на тот момент Калужская улица), там Юрий Валентинович ходил в школу, располагавшуюся напротив Первой Градской больницы, но школа до наших дней не сохранилась.

У Трифонова есть замечательное лирическое отступление в романе «Время и место» об одиночестве и испытанной в те дни тоске (на момент описанных переживаний Валентин Андреевич Трифонов и Евгения Абрамовна были арестованы), Юрий Валентинович ходил в Нескучный сад, в парк Горького: «Тоска — это хлам осени под ногами, музыка, толпа на набережной, красные фонари, скрип дебаркадера. Опустелый дом — это дощатый стол, игра в шахматы до одурения… Это чужое горе и ненужная доброта. Я живу на окраине, где новые дома стоят вразброс, напоминая громадные одинокие сундуки, и хожу в школу в здании старой гимназии; теперь этого здания нет, на его месте стоит фиолетово-зеленый небоскреб Комитета стандартов».

Потом была война, эвакуация в Ташкент, затем он вернулся на Ленинский, женился на певице Большого театра Нине Нелиной. Молодые супруги поселились ненадолго в мастерской тестя, художника Амшея Нюренберга, на Масловке. Это место Юрию Валентиновичу как пылкому болельщику нравилось. Неподалеку был стадион «Динамо», в те годы у стадиона по субботам и воскресеньям собиралось толковище — это был Гайд-парк, правда, о политике говорить побаивались, но все-таки это было бледно-демократическое собрание.

Следующее место пребывания Трифонова — Ломоносовский проспект, где жил, между прочим, его друг Костя Ваншенкин (автор текста песни «Я люблю тебя, жизнь». — И.В.) и много других писателей. А последний адрес — улица Георгиу-Дежа (ныне 2-я Песчаная).

Об этой квартире один иностранец сказал «в таких квартирах живут неудачники», хотя по московским меркам жилище было прекрасным, все-таки три комнаты. Правда, располагались они под крышей, так что летом было очень жарко, а зимой — очень холодно. Кроме того, в квартире водились неистребимые тараканы.

Я объясняла их обилие расположением в том же доме магазина «Диета», откуда насекомые, видимо, приходили в гости.

Юрий Валентинович к ним относился лояльно. Я же постоянно боролась. Однажды, увидев, как я распрыскиваю очередное средство, Трифонов сказал: «Ты меня больше не любишь». «Почему ты так решил?» — «Когда ты меня любила, ты любила и моих тараканов».

— Помогите мне понять, где остались мемориальные вещи, обстановка писательского кабинета Трифонова? Если бы сейчас издали указ (все-таки 100 лет!) срочно создать персональный музей Юрия Трифонова, откуда бы мы взяли экспонаты?

— Письменный стол, портфель, еще какие-то вещи я передала в библиотеку им. Юрия Трифонова, находящуюся на улице Чаянова. А другие экспонаты есть у меня дома.

Улица Юрия Трифонова

— В этом году, десять лет назад (к 90-летию Трифонова) или в 2021 году (к 40-летию со дня смерти) выдвигались ли реальные музейные инициативы? Почему музей так и не появился?

— Идеи были, но мы пока нашли некий промежуточный вариант: наш музей «Дома на Набережной» являлся одновременно и музеем Юрия Валентиновича, там много о нем рассказывали, сделали прекрасный стенд с личными вещами.

Другое дело, что я пять лет бьюсь за то, чтобы имя Трифонова присвоили улице в Москве. Посмотрите, какими темпами строится столица: каждый день возникает новое здание!

Но ситуация с наименованием затянулась на много лет, притом что было решение мэрии.

— Если улице Трифонова быть, то где?

— Я хотела, чтобы она появилась в Серебряном Бору, поскольку это места его детства и юности, а также многократно упоминаемое в произведениях место.

Допустим, переименовывать существующие улицы нельзя (?), но можно же дать имя новой? Есть же так называемые «проектируемые проезды» — как раз один существует в Серебряном бору, давайте его назовем. Причем не обязательно в честь одного Юрия Валентиновича, можно в честь Трифоновых. Валентин Андреевич был одним из организаторов Красной Армии, он создавал Красную Гвардию в Петрограде, из которой выросла РККА (то есть советская армия — победительница фашизма. — И.В.). По-моему, более чем весомое основание.

— Автор первой книги в СССР о Трифонове Наталья Иванова в недавней статье, опубликованной в «Знамени», пишет о периоде необыкновенной работоспособности, когда практически по одной в год Трифонов создавал новые книги. Начало перечня я опустил, в 68-м было два рассказа, 1969-й — «Обмен». Но далее идут «Предварительные итоги» (1970), «Долгое прощание» (1971), «Нетерпение» (роман, 1973), «Другая жизнь» (1975), «Дом на набережной» (1976), «Старик» (роман, 1978). И венчает список роман «Время и место» (1980)! Правильно ли я понимаю, что пять лет из великого 11-летия вы были вместе с Юрием Валентиновичем?

— Семь лет, даже восемь. Я отнюдь не хочу преувеличивать свою роль в его биографии. Я писатель маленький. Помните, Чехов говорил: «Есть большие собаки, и есть маленькие собаки». Так вот я маленькая, но могу объяснить, почему лучшие вещи Трифонова были написаны в эти годы.

Какой бы трагедией ни была смерть первой жены, но лучшее написано после смерти Нинель Алексеевны: были моменты, которые он никак не мог при ее жизни сказать. В «Обмене», например, практически точно описан переезд на Ленинский проспект, со всеми подробностями семейной жизни.

По повести «Долгое прощание» есть замечательный фильм 2003 года Сергея Урсуляка. Так вот повесть — калька с жизни супругов, включая его личное безденежье и процветание жены. После ее ухода Юрий Валентинович обрел свободу и потом постоянно набирал обороты.

— Опишите рабочий день писателя на примере Юрия Трифонова.

— Работал он каждый день, примерно с шести утра до десяти-одиннадцати, а во второй половине дня перечитывал написанное. У него была странная особенность, свойственная поэтам: авторская правка была незначительной, как будто он записывал уже сформулированные мысли.

Над рукописями трястись…

— Занимался творчеством Трифонов в московской квартире или?..

— Мы жили в основном на даче. Когда бытовые проблемы разрешились (я их целиком взяла на себя), на Красной Пахре (поселок «Советский писатель») мы жили безвыездно.

— У него была пишущая машинка или произведения писались от руки?

— От руки.

— Где хранятся рукописи? В РГАЛИ?

— Я вам скажу ужасное: рукописи я хранила на новой даче, потому что на прежней, где умер Юрий Валентинович, оставаться не могла. И меня залили соседи.

Погибло все: архив, бесценная библиотека, собираемая Трифоновым десятки лет (он отказывал себе во всем, доходил до последнего рубля, покупая книги у букинистов на Кузнецком Мосту)…

— Что-то удалось восстановить?

— Нет, ничего. Уцелели лишь оставшиеся в Москве «толстые» тетради, в которых отражена подготовка к работе над очередным романом (или повестью) с вкраплениями собственных размышлений.

— Вел ли Трифонов дневник? Я имею в виду не публичный, колумнический, как «Дневник писателя» Достоевского, а потаенный?

— В романе «Время и место» один из героев прятал дневник на даче.

Это меня заставило перерыть после смерти Юрия Валентиновича каждый уголок, однако я ничего не нашла. Или он был слишком надежно спрятан, или, памятуя судьбу отца и матери, Юрий Валентинович понимал, что вести дневник в СССР опасно.

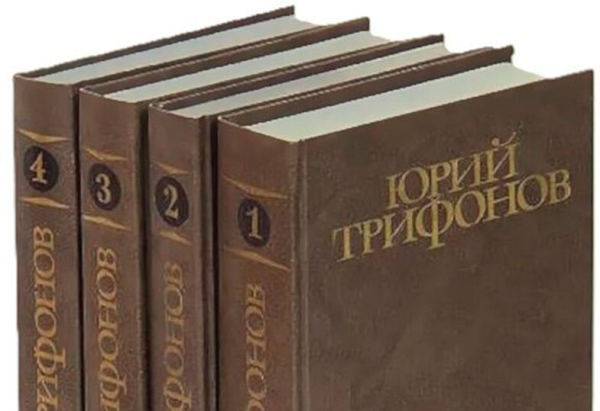

— Советский четырехтомник Трифонова все знают. Выходили ли собрания сочинений после 1991 года? Намечал ли Юрий Валентинович некий план такого собрания при жизни, озаботился ли посмертной судьбой своих текстов?

— Он об этом не думал.

Практически полное собрание сочинений вышло в 2011 году: четыре тома и год спустя отдельным томом собрание московских повестей. Изданы они были, к сожалению, небрежно: плохая брошюровка и другие заметные огрехи.

— Участвовали ли вы в составлении книг?

— Конечно. Но был стандарт: Юрия Валентиновича много издавали, от меня требовалось знать объем и время публикации.

— Кто является правообладателем текстов Трифонова?

— Я, наш сын Валентин и Ольга, дочь Юрия Валентиновича от первого брака, запрещающая публиковать книги отца. Из-за нее десять лет новых книг не издавалось вовсе.

— Боже… Получается, Ольга Юрьевна имеет право вето на любое издание?

— Каждый из нас имеет.

— Как она мотивирует свой запрет на переиздание? Что ею движет?

— Этого никто не понимает. Я могу предположить, что причина в том, что Юрий Валентинович часто в прозу включал автобиографические моменты. В романе «Время и место» есть глава о психической болезни дочери героя.

Он каждый день читал мне написанное. Услышав главу впервые, я сразу сказала: «Юра, не надо этого делать!» Но он оставил. Я имею основания полагать, что запрет — месть за это.

— Как можно мстить человеку, умершему 44 года назад? И как можно лишить доступа к его наследию сотни тысяч людей?

— Я знаю, что один издатель позвонил ей в Германию (Ольга Трифонова-Тангян живет в Дюссельдорфе. — И.В.) и сказал, что она плюнула на могилу отца…

Я слышала, что в Госдуме хотят изменить законодательство об авторских правах (см. на эту тему публикацию в «МК» от 15 апреля 2025 года. — И.В.). Я бы такие изменения горячо поддержала в части принципов наследования. Вспомним ситуацию с произведениями Шукшина. Поймите, нам, наследникам, тексты не принадлежат! Хотите получать с издателя деньги — получайте, но распоряжаться — категорически нет!

Величие малых поступков

— Фанаты Советского Союза считают, что тогда достаточно было вступить в комсомол, партию, публично выражать лояльность, чтобы с тобой ничего не случилось. Между тем у многих целиком и полностью советских писателей были, мягко говоря, сложные отношения с властью.

— Не знаю, можно ли применительно к Трифонову назвать «сложными отношениями» расстрел отца и ссылку матери… Но давайте возьмем более поздний период: Юрий Валентинович поехал в командировку с одним сокурсником, ставшим потом известным поэтом (имя я сознательно не называю). В общем, друзья-студенты решили подработать.

По возвращении «друг» написал донос, что Трифонов гнилой внутри, любит «запретных» Ивана Бунина и Ахматову (Бунина он действительно любил, добыл у книжного барыги «Митину любовь», я до сих пор храню эту книгу). В 1952 году состоялось печально известное комсомольское собрание, посвященное исключению Трифонова из рядов ВЛКСМ, что было равносильно гражданской казни, разламыванию шпаги над головой дворянина. Ситуация усугублялась тем, что мать, вернувшаяся из ссылки, которой запретили поселяться ближе чем за сто километров от Москвы, тайком жила с детьми… Но самое страшное то, что Юрий Валентинович столкнулся с предательством друзей, увидел, кто промолчал, кто выступил против него…

И здесь нужно вспомнить, как Николай Трофимович Сизов, в разные годы бывший 1-м секретарем Московского обкома и горкома ВЛКСМ, главой управления внутренних дел Мосгорсовета и директором «Мосфильма», лично вычеркнул из протокола «исключение», заменив его на «строгий выговор». (О страшном собрании Юрий Валентинович пишет в рассказе «Недолгое пребывание в камере пыток».)

Прошло много лет. Трифонова не было в живых, у меня снимался фильм, и как раз вышел упомянутый выше четырехтомник.

Я подарила его Сизову и на развороте написала цитату «Бывают времена величия малых поступков. Спасибо». Он обомлел, на глазах у этого закаленного коммунистического вожака выступили слезы.

«Неужели он помнил?», — спросил Николай Трофимович. «А как мог не помнить, если вы его спасли!»

— Несмотря на все перипетии судьбы, Трифонова не считали же антисоветчиком?

— Это сложный вопрос. Те, кто исключал из ВЛКСМ, наверное, искренне считали. А те, кто советскую власть называл (на языке тайнописи) «Софья Власьевна», не считали. Юрий Любимов, скажем, точно не считал и разделял его взгляды.

— При этом Юрий Валентинович не планировал стать эмигрантом, как Довлатов, Бродский и многие, многие другие?

— Это точно нет. Притом что поступало множество лестных предложений из США, из Европы, когда он был на гребне славы. Я как-то спросила, немного провокационно, после его долгого пребывания в Штатах: «Почему ты не остался? Не было такой мысли?» Он отвечал: «Как я мог? Это же жить в стихии другого языка!».

— Ранние стихотворения Трифонова, насколько мне известно, не печатались. Такой была воля их автора?

— Он же пишет, что «навсегда забыл о поэзии» после поступления в Литинститут, где его маленький рассказ приняли, а стихи отвергли. Но рифмовать он умел здорово! И рисовал прекрасно! Детские рисунки Трифонова в 2015 году показали на выставке в Музее Москвы.

А так он, как многие писатели (Пушкин и Достоевский, например), рисовал на полях — лучше всего у него получались портреты героев.

— В день рождения, кажется, неуместно вспоминать о том, где и как уходил Трифонов…

— Так это и есть настоящий «последний адрес» — жалкая больничка в Измайлово, где даже аспирин оставался в дефиците. Юрий Валентинович умер на больничной койке, как умирали безвременно многие русские писатели. 1981 год. Холодная весна. В день его похорон изменили время…