Невероятная история «Малыша»: нераскрытые тайны атомных бомбардировок японских городов

80 лет назад американский бомбардировщик сбросил ядерную бомбу на Хиросиму

«Взрыв выглядел грандиозно и ужасающе даже по сравнению со взрывом в Нью-Мексико, — написал 6 августа 1945 года в своем отчете о бомбардировке Хиросимы генерал Томас Фаррелл. — Японцы могут приписать его происхождение гигантскому метеориту». Правда, в тот же день тайна перестала быть тайной: президент США Трумэн в своем обращении к нации объяснил, что это был за взрыв. Но остаются и другие загадки, связанные с первым в истории человечества применением ядерного оружия.

тестовый баннер под заглавное изображение

«Шестнадцать часов назад американский самолет сбросил одну бомбу на Хиросиму, важную японскую военную базу, — сообщил Гарри Трумэн в письменном заявлении, обнародованном 6 августа 1945 года. — Эта бомба имела мощность, превышающую 20 000 тонн тротила… Это атомная бомба. Это использование фундаментальной энергии Вселенной. Сила, из которой черпает свою энергию Солнце, была выпущена против тех, кто принес войну на Дальний Восток».

В той речи президент раскрыл многие важные детали американской ядерной программы, «Манхэттенского проекта». Сообщил, в частности, что программа начала реализовываться в 1940 году, что в ней принимают участие американские и британские ученые-физики, которые «объединили свои научные знания» и вступили «в гонку открытий с немцами»: нацистская Германия тоже разрабатывала ядерное оружие, однако «у них ничего не вышло».

Кроме того, сообщалось: 1) о масштабах атомной отрасли («сейчас у нас есть два крупных завода и множество небольших предприятий», на которых «заняты более 65 000 человек»); 2) о стоимости программы («мы потратили два миллиарда долларов»); 3) о дальнейших производственных планах («в нынешнем виде эти бомбы уже производятся, а еще более мощные варианты находятся в разработке»).

Такая открытость резко контрастировала с плотной завесой секретности, окутывавшей проект «Манхэттен» до первой атомной бомбардировки. Достаточно сказать, что только трое из 12 членов экипажа бомбардировщика Б-29 «Энола Гей», сбросившего ядерный заряд на Хиросиму, были посвящены в подробности своей миссии. Остальные узнали о том, что именно они сбросили, лишь после возвращения.

Торжественная встреча, устроенная экипажу на аэродроме базирования, располагавшемся на острове Тиниан, непосвященную часть команды сильно удивила. Летчиков встречали как героев. Приземлившийся самолет был окружен сотнями ликующих американцев, среди которых было «такое количество генералов, какого я никогда в жизни не видел, — вспоминал штурман «Энолы Гей» Теодор Ван Кирк. — Мы недоумевали, какого черта они там делают».

Откровенность Трумэна проистекала, разумеется, не из его наивности: раскрывая карты, президент стремился убедить японское руководство в том, что уничтожение Хиросимы не было случайностью, единовременным актом, что если Токио не согласится на капитуляцию, атомные бомбардировки будут продолжены.

Об этом было сказано прямо: «Если они сейчас не примут наши условия, их может ожидать разрушительный ливень с воздуха, подобного которому еще не видела эта земля». И Трумэн ничуть не блефовал: всего через три дня, 9 августа 1945 года, последовал новый атомный удар — по Нагасаки. А спустя еще пять дней, 14 августа 1945 года, японский генеральный штаб издал приказ о безоговорочной капитуляции.

В общем, всё с тех пор вроде бы ясно в этой истории. Но — всё, да не всё. Есть вопросы, на которые до сих пор нет ответа. В первую очередь это, конечно же, вопрос о том, насколько целесообразными и морально оправданными были атомные бомбардировки. Дискуссия на эту тему началась сразу после катастрофы, постигшей Хиросиму и Нагасаки, и не закончилась по сей день.

Атомная мораль

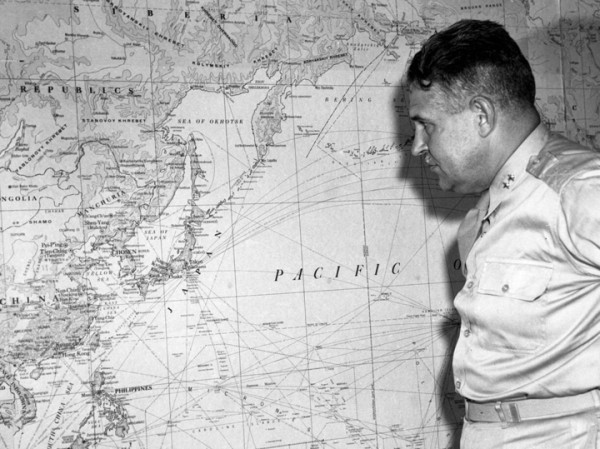

«Хиросима была важнейшим военным объектом Японии, — доказывал в своих мемуарах военный руководитель «Манхэттенского проекта» генерал Лесли Гровс (упомянутый выше Фаррелл был его заместителем). — В помещении замка располагался штаб армии. Гарнизон города насчитывал 25 тысяч человек. Порт Хиросимы был основным центром для всех коммуникаций между островами Хонсю и Кюсю… Население, которое, по нашим данным, превышало 300 тысяч человек, почти целиком было занято в военном производстве, осуществлявшемся на предприятиях небольшого и совсем малого масштаба и даже просто на дому».

Ни в каком современном международном суде такие аргументы, разумеется, не «прокатили» бы. С большой, практически стопроцентной, вероятностью военная операция, в которой большой город, где большинство населения априори составляли безоружные гражданские лица, рассматривался целиком как военный объект и обрекался на уничтожение, была бы признана военным преступлением.

Для справки: общее количество жертв атомной бомбардировки Хиросимы составило, по разным оценкам, от 90 тысяч до 166 тысяч — погибшие от непосредственного воздействия взрыва и скончавшиеся до конца 1945 года от различных его последствий (травмы, ожоги, лучевая болезнь). В Нагасаки от взрыва и его последствий погибло от 60 до 80 тысяч человек. Это, если не считать скончавшихся от более отдаленных последствий — онкологических заболеваний и менее острых и выраженных форм лучевой болезни.

Да и в те годы многие склонны были считать изложенную Гровсом логику преступной. Даже среди участников «Манхэттенского проекта» были категорические противники применения нового оружия в выбранном формате. В их числе, например, были такие ученые-физики, как Джеймс Франк, Лео Силард, Гленн Сиборг, Торфин Хогнесс.

Они и ряд других ученых, имевших отношение к ядерным исследованиям, подписали и направили в июне 1945 года властям США петицию, известную как «доклад Франка», в которой призывали руководство страны отказаться от использования атомной бомбы в качестве оружия против Японии. Взамен предлагалось провести демонстрационный взрыв в каком-нибудь необитаемом месте — на острове или в пустыне — перед представителями Объединенных Наций.

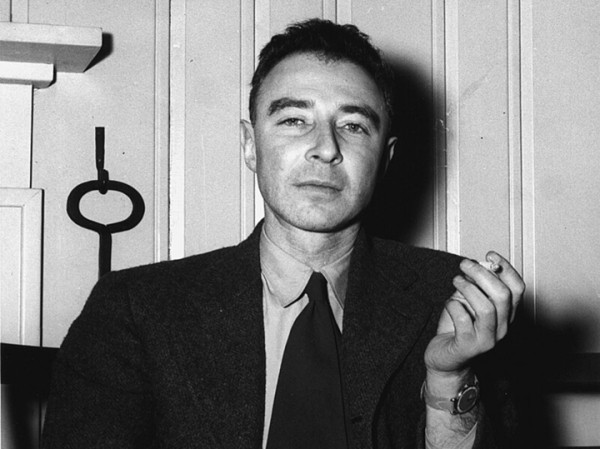

Причем Франк и его единомышленники не были такими уж оторванными от жизни мечтателями. Если верить Трумэну, эта идея рассматривалась в числе прочих вариантов. Согласно версии, изложенной в мемуарах президента, на боевом применении бомбы настояли другие ученые, участвовавшие в «Манхэттенском проекте» (Трумэн называет имена Оппенгеймера, Комптона, Лоуренса и Ферми).

«Научные советники комитета (временного комитета правительства США по вопросам, связанным с использованием ядерного оружия. — «МК») сообщили: «Мы не можем предложить никакой технической демонстрации, которая могла бы привести к окончанию войны; мы не видим приемлемой альтернативы прямому военному применению», — вспоминал Трумэн. — Они пришли к выводу, что никакая техническая демонстрация… например, на необитаемом острове, скорее всего, не приведет к окончанию войны. Она должна была быть использована против вражеской цели».

Доводы же пацифистской части «манхэттенцев», пожалуй, ярче и доходчивее всего изложены в интервью, данном Лео Силардом 15 лет спустя, в 1960 году: «Позвольте мне сказать о моральной стороне вопроса следующее: предположим, Германия успела создать две бомбы до того, как мы создали хотя бы одну.

И предположим, Германия сбросила одну бомбу, скажем, на Рочестер и другую — на Буффало (города в США. — «МК») и затем, не имея больше бомб, проиграла войну. Разве есть у кого-нибудь сомнения, что мы в этом случае определили бы сброс атомных бомб на города как военное преступление и что в Нюрнберге мы приговорили бы ответственных за него немцев к смерти и повесили бы их?».

Впрочем, справедливости ради надо сказать, что ковровые бомбардировки населенных пунктов противника, предполагавшие полное, тотальное уничтожение «приговоренных» кварталов со всеми их жителями, начали во Вторую мировую именно немцы: люфтваффе подвергло массированным авианалетам польские города. Затем та же участь постигла города Голландии, Франции, Великобритании…

Тем не менее на послевоенном Нюрнбергском процессе эти разрушительные бомбежки — сами по себе — не были квалифицированы как военные преступления и нарушения правил ведения войны. Что понятно и логично: иначе с теми же мерками пришлось бы подойти и к действиям стратегической авиации антигитлеровской коалиции, в которых гуманизма, мягко говоря, тоже было немного.

Приведем такую статистику: общий вес бомб, сброшенных на Германию в 1939–1945 годах британскими и американскими «летающими крепостями», составил 1,59 миллиона тонн. Это 106 «хиросим» (мощность бомбы, уничтожившей японский город, составляла, по уточненным данным, около 15 килотонн в тротиловом эквиваленте).

На один Берлин было обрушено за годы войны 540 килотонн, 36 «хиросим». Общие человеческие потери Германии от стратегических бомбардировок составили, по разным оценкам, от 600 тысяч до 1,5 миллиона погибших, абсолютное большинство из которых были гражданскими лицами. По меньшей мере 80 тысяч из этих жертв составляли немецкие дети.

Да, ужас. Но нужно принять во внимание два важных обстоятельства. Первое: основную ответственность за жертвы войны несет тот, кто ее начал, развязал. В данном случае — Гитлер и его клика. Посеяли ветер — пожали бурю. Второе: эти безжалостные, а зачастую и просто бесчеловечные бомбежки приблизили конец войны и значительно сократили число погибших по эту, нашу сторону фронта. То же самое относится и к атомным бомбардировкам Хиросимы и Нагасаки.

Вопрос, можно ли было обойтись без них, следует считать риторическим: разумеется, можно. Теоретически можно было обойтись даже без обычных бомбежек Японии, от которых, как и в Германии, страдало в первую очередь мирное население. Кстати, в числе причин выбора Хиросимы в качестве цели Гровс назвал то, что «этот город был самым крупным из числа городов, не пострадавших от налетов американской авиации, если не считать Киото».

Примерно по той же логике был выбран Нагасаки: для того чтобы точно оценить мощность и эффективность нового оружия, объект атаки должен был быть достаточно крупным и при этом целым и невредимым, а такие города в Японии на тот момент были уже в дефиците. Скажем, Токио был разрушен почти наполовину. Воздушная атака, которой столица страны подверглась 10 марта 1945 года, считается самой разрушительной и смертоносной неядерной бомбардировкой в истории человечества: четверть города сгорела дотла, погибло около 100 тысяч мирных жителей.

Строго говоря, это тоже вполне можно квалифицировать как военное преступление: нет существенных отличий от ударов по Хиросиме и Нагасаки ни по характеру целей, ни по числу жертв. Однако за отказ от бомбардировок «по площадям» — и ядерных, и неядерных — пришлось бы заплатить немалую цену.

Можно спорить, насколько дольше продлилась бы в этом случае война — на дни, месяцы или годы, — и как много она унесла жизней солдат противостоящих Японии армий. Но в том, что концовка отсрочилась бы, а солдат погибло значительно больше, сомневаться не приходится. Речь, уточним, идет в том числе о наших, советских солдатах.

Напомним, что в короткой, длившейся менее месяца советско-японской войне (9 августа — 2 сентября 1945 года) Красная Армия потеряла 12 тысяч бойцов убитыми и 24,5 тысячи ранеными. И есть все основания полагать, что если бы в штабах союзников верх одержали джентльмены и гуманисты, эта статистика была бы куда более страшной.

Что более ценно — жизни советских солдат и солдат армий союзников или жизни сотен тысяч мирных японцев и немцев, погибших в Хиросиме, Нагасаки, Токио, Берлине, Гамбурге, в других японских и немецких городах? Что перевешивает, в чью пользу следовало сделать выбор? А вот эти вопросы, пожалуй, останутся без ответа навсегда. Нет и не может быть ответа на подобные вопросы.

Теории большого взрыва

Есть и еще один вопрос, остающийся без ответа. Но уже не морально-философский, а, скажем так, тактико-технический. Хотя определенная связь с политикой тут тоже, безусловно, присутствует. Только не вполне пока понятно какая.

Начнем с предыстории вопроса. Известно, что в рамках «Манхэттенского проекта» были разработаны бомбы двух типов. Во-первых, плутониевая, в которой использовалась имплозивная схема подрыва: цепная реакция инициировалась путем обжатия делящегося материала (плутония-239) сфокусированной ударной волной.

Во-вторых, урановая, в которой была применена пушечная схема: зарядом пороха один блок делящегося материала (урана-235), «снаряд», выстреливался в другой, неподвижный — «мишень». Пушка здесь не просто образ — в устройстве использовался укороченный ствол морского орудия. В результате выстрела общая масса блоков, каждый из которых имел докритическую массу, становится надкритической, и происходит взрыв.

16 июля 1945 года было проведено первое в истории испытание ядерного оружия (полигон Аламогордо, штат Нью-Мексико), а через три недели после этого состоялось его первое в истории боевое применение. Но вот что удивительно и странно: испытана была бомба одного типа, а применена другая, ни разу до того не тестировавшаяся.

Первое примененное в военных целях ядерное взрывное устройство было урановым. Бомба, сброшенная на Хиросиму, имела кодовое название «Малыш» (Little Boy). Второй бомбой был плутониевый «Толстяк» (Fat Man), уничтоживший Нагасаки. Согласно распространенной, можно даже сказать, общепринятой версии, представленной в том числе в Википедии, приоритет был отдан не прошедшему испытаний урановому «Малышу», поскольку «сомнений в работе пушечной схемы не было».

Но согласно воспоминаниям Лесли Гровса, сомнения, напротив, были огромными: «Испытание в Аламогордо не уничтожило всех наших сомнений. Оно лишь доказало, что именно плутониевая бомба взрывного типа осуществима. Вопрос о другом типе такой бомбы и бомбы с ураном-235 оставался открытым… У нас не было твердой уверенности, что урановая бомба «Малыш» вообще сработает».

Гровс объясняет то, что урановая бомба была сброшена первой, нехваткой «начинки» для «Толстяка»: «Все наличные запасы плутония были израсходованы на испытании». Однако версию трудно назвать правдоподобной: тот факт, что бомбардировщик с «Толстяком» на борту стартовал с Тиниана всего через три дня после взрыва «Малыша», ясно говорит о том, что проблемы с плутониевой взрывчаткой если и имелись, то к моменту начала операции были успешно решены.

Проблемы как раз были с урановой «взрывчаткой». «Темпы производства урана-235 были очень медленны, — сетовал военный руководитель «Манхэттенского проекта», — мы не могли позволить тратить его на испытания». Уточним: бомба типа «Малыш» содержала 64 килограмма урана-235, а производство его составляло 30 килограммов в месяц. То есть, чтобы произвести начинку для одной урановой бомбы, требовалось более двух месяцев.

С «Толстяками» в этом смысле все было намного проще: ежемесячное производство использовавшегося в бомбе плутония-239 составляло тогда всего 20 килограммов, но для одной бомбы необходимо было всего 6 килограммов. То есть за месяц можно было произвести по меньшей мере три устройства. «Следующая подобная бомба могла быть приготовлена к 24 августа (1945 года. — «МК»), после чего их производство должно было начаться уже быстрыми темпами», — сообщает Гровс.

Кроме того, из его достаточно противоречивых воспоминаний следует, что «Толстяк» был готов к применению 3 августа 1945 года. То есть вполне мог быть использован уже против Хиросимы.

Другими словами, дилемма, стоявшая перед американским руководством, была такой: применить первым испытанное, работающее устройство, свойства и эффективность которого были понятны, изучены, устройство, запущенное уже фактически в серийное производство. Или — бомбу, базировавшуюся на совершенно иных физических и технических принципах и никогда не тестировавшуюся. В отношении которой не было полной уверенности, что она вообще взорвется.

А в этом случае сверхсекретное новое оружие со всей его интересной начинкой с большой вероятностью попало бы в руки противника. Возможно, даже целым — если бы, например, упало в реку. Целились, кстати, как раз в водный объект: мишенью-ориентиром для атаковавшего Хиросиму «Энолы Гей» был мост Айой, расположенный на развилке рек Ота и Мотоясу, — бомба взорвалась на высоте 580 метров над городом.

Почему же американцы тем не менее пошли на такой риск? Внятного ответа в мемуарах участников событий обнаружить невозможно. Имеются в биографии «Малыша» и другие нестыковки.

«В отличие от большинства современных бомб, сделанных по имплозивному принципу, «Малыш» был бомбой пушечного типа — простой в расчете и изготовлении, а главное — отказоустойчивой», — сообщает всезнающая Википедия. Но тут же добавляет: «По этой причине точные чертежи бомбы до сих пор засекречены».

И это — святая правда. Строго говоря, не то что о чертежах, а даже о схеме устройства нет точной, достоверной информации. Присутствующие во многих источниках красочные рисунки, показывающие «Малыша» в разрезе, по большому счету являются гипотезами. Которые периодически подвергаются пересмотру.

Так, например, долгое время, свыше полувека, считалось, что подвижной частью устройства был менее крупный урановый блок, который «выстреливается» в более крупную «мишень». Но затем один американский энтузиаст-любитель, увлеченный историей создания ядерного оружия, доказал, что все было наоборот: более крупный «снаряд», представлявший собой полый цилиндр, «насаживался» на стержень «мишени».

Но вернемся к истории. После сброса «Малыша» на Хиросиму американцы на время забыли о бомбах такого типа, отказавшись от них в пользу намного более эффективных и экономичных плутониевых. А когда в 1946 году вновь вспомнили и решили сделать несколько штук, возникла проблема: полного набора чертежей найти почему-то не удалось.

В конце концов пять «Малышей» к 1950 году с грехом пополам вроде бы все-таки собрали. Но сразу же после этого якобы списали. И уже окончательно отказались от «пушечных» урановых бомб. В общем, тоже, согласитесь, мутная и странная истории.

И было бы еще более странно, если бы эти белые пятна не попытались заполнить конспирологи. Но с этим, слава богу, все в порядке. «Предположение о том, что американские военные могли сбросить не прошедшее испытания сверхоружие на вражеский город, причем этот враг, как было известно, сам работал над созданием такого оружия, является просто абсурдным», — рассуждает, к примеру, известный американский автор Джозеф Фаррелл.

И в этом пункте с ним как минимум отчасти можно согласиться. Следующий пункт, правда, куда более спорен: американцы не тестировали «Малыша» потому, что бомба имела немецкое происхождение. «Американцам не нужно было ее испытывать, потому что это уже сделали немецкие специалисты», — доказывает Фаррелл.

Согласно версии, представленной исследователем-конспирологом в его нашумевшем произведении «Черное солнце Третьего рейха», до краха рейха немцы успели не только создать, но даже испытать ядерное оружие. Не успели только его применить: война закончилась, и созревшие плоды немецкой ядерной программы попали в руки американцев, собственный ядерный проект которых зашел в тупик.

И тут тоже не все сказка: в последнее время появляется все больше свидетельств того, что ученые нацистской Германии продвинулись в своих ядерных исследованиях намного дальше, чем принято было считать. И возможно, действительно успели испытать в конце войны некое экспериментальное ядерное взрывное устройство («МК» писал об этом в апреле этого года).

Но утверждения о немецком происхождении «Малыша» и немецких технологиях в «Толстяке» — пожалуй, все-таки перебор. Во всяком случае, в таком формате: сенсационная и занимательная теория не подкреплена никакими убедительными доказательствами — одни предположения и допущения. Что, однако, отнюдь не означает, что тему загадок «Малыша» можно считать закрытой. Эта тема, безусловно, еще ждет своих пытливых исследователей.

Впрочем, главный вопрос, связанный с тем, что случилось в Хиросиме и Нагасаки в августе 1945 года, относится не к прошлому, а к настоящему и будущему. Сформулировать его можно так: можем ли мы, человечество, это повторить, устроить новую ядерную войну — только теперь уже в глобальном, мировом масштабе?

«Если атомным бомбам будет суждено пополнить арсенал средств уничтожения, то неминуемо наступит время, когда человечество проклянет слова «Лос-Аламос» и «Хиросима», — предсказывал научный руководитель проекта «Манхэттен», первый директор Лос-Аламосской национальной лаборатории Роберт Оппенгеймер в октябре 1945 года. — Люди нашей планеты должны объединиться, или они погибнут… Результаты нашего труда не оставляют человечеству другого выбора, кроме как создать объединенный мир, мир, основанный на законности и гуманизме».

Предсказание отца американской атомной бомбы пока, как видим, не сбылось: за 80 лет человечество так и не объединилось, но так и не погибло. Однако, вполне возможно, то был просто льготный период ядерной «подписки». И он подходит к концу.