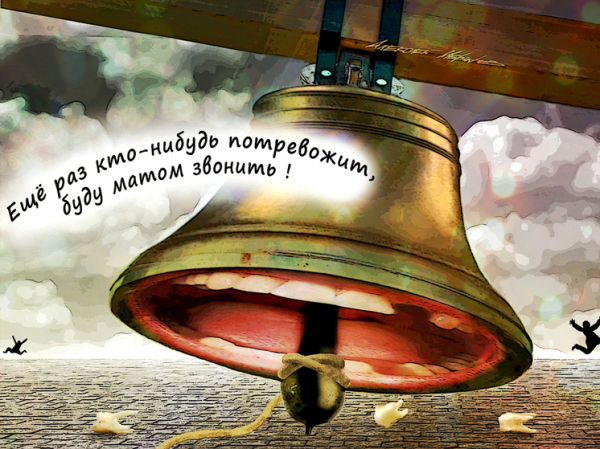

Ценность обсценной лексики: почему мат так распространен в нашем обществе

Названы плюсы и минусы русского мата: изящная словесная вязь или площадная ругань?

Русский мат совершенно уникальное явление, потому что, несмотря на однокоренные слова в славянских языках, только наш набор неприличных слов дает возможность виртуозно выразить свою мысль. Так, филолог и знаток польской культуры Ева Липняцкая утверждает: «В Польше есть специалисты, способные крыть матом не повторяясь в течение получаса, но если поляк хочет выругаться по-настоящему, он использует русский мат».

тестовый баннер под заглавное изображение

На Руси ругающегося грязно называли срамословцем. История языка свидетельствует: и в русских летописях домонгольского периода, и на берестяных грамотах XII века, найденных в Новгороде и Старой Руссе, матерные слова встречаются. Высказывалось предположение, что ненормативная лексика была частью языческих обрядов и только после принятия христианства стала запретной. Действительно, в заговорах и заклинаниях встречается обсценная лексика для отпугивания или, наоборот, призвания на помощь нечистой силы, поэтому мат и называют «адским». То, что русские запретные слова обладают силой воздействия, несомненно. С тем, что брань негативно воздействует на физическое и эмоциональное состояние человека, вряд ли кто-то станет спорить.

Может ли быть мат полезным? Как ни удивительно, да. Потому что непечатная лексика, употребленная в стрессовой ситуации, — защитная реакция. Ученые утверждают, что мат может помочь выйти из ступора и преодолеть психотравмирующую ситуацию, послав ее «в болото». Однако есть и противоположная точка зрения: исследователи доказывают, что мат в случае сильного эмоционального напряжения вовсе не способ спасения, а признак неумения и нежелания человека найти конструктивное решение своих проблем и, как следствие, «консервация» в собственной злобе.

Обсценная лексика довольно убога. Однако можете бросить в меня гнилым помидором, но в некоторых ситуациях только обсценная лексика отражает весь ужас происходящего. Можно сказать «фу, да никогда в жизни я не употреблю матерного слова», но если вам упадет на ногу гиря, то вы либо выругаетесь «срамно», либо как минимум скажете «черт!», что, в принципе, не так уж далеко от матерного слова, поскольку нечистого всуе, и уж тем более специально, призывать не следует.

Для лингвистов мат бесконечное поле исследований. А для воспитателей, учителей и родителей большая проблема, потому что часто непонятно, как защитить ребенка от звучащей повсюду обсценной лексики.

Но даже самые ярые противники мата среди лингвистов признают, что существует интереснейшее явление, с ним связанное. Это создание эвфемизмов (образных выражений-заместителей) на базе мата, в которых проявляется вся богатая гамма языковых средств «великого и могучего». Языковая игра «матерных загибов» интересна не срамными словами, а виртуозным владением построения и произнесения на одном дыхании многословной фразы с вплетенными в нее матизмами. Это уже не ругань, а произведение мастера слова. Писатель и художник Юрий Анненков вспоминал, что Сергей Есенин «скороговоркой выругивал без запинок «малый матерный загиб» Петра Великого (37 слов), с его диковинным «ежом косматым, против шерсти волосатым», и «большой загиб», состоящий из двухсот шестидесяти слов. Большой загиб кроме Есенина знал только «советский граф» и специалист по Петру Великому Алексей Толстой».

Да, невозможно отрицать, что классики русской литературы любили крепкое словцо, а Александр Пушкин, образ которого довольно часто стараются сделать идеально-безгрешным, был великим хулиганом и насмешником. И не просто уважал русский мат, а еще и использовал его и в лирике, и в философских и публицистических произведениях, и, конечно, в письмах. Вопрос употребления матизмов в конечном итоге становится вопросом степени владения языком, когда и неприлично, но так остроумно и смешно, что нет сил осуждать, а хочется кричать «браво!».

Однако это восхищение мастерами слова не имеет ничего общего с площадным матом, о котором создаются легенды. Так, одна из них гласит, что «еще Достоевский писал, что русский человек может выразить всю гамму своих чувств при помощи одного неприличного слова». Однако всегда полезно обратиться к первоисточнику. У Федора Михайловича читаем: «Гуляки из рабочего люда ходят по праздникам пьяные, иногда толпами, давят и натыкаются на людей — не от буянства, а так, потому что пьяному нельзя не натыкаться и не давить; сквернословят вслух, несмотря на целые толпы детей и женщин, мимо которых проходят, — не от нахальства, а так, потому что пьяному и нельзя иметь другой язык, кроме сквернословного. Именно этот язык, целый язык, самый удобный и оригинальный, самый приспособленный к пьяному или даже лишь к хмельному состоянию, так что он совершенно не мог не явиться . Известно, что во хмелю первым делом связан и туго ворочается язык во рту, наплыв же мыслей и ощущений у хмельного, или у всякого не как стелька пьяного человека, почти удесятеряется. И потому, естественно, требуется, чтобы был отыскан такой язык, который мог бы удовлетворить этим обоим противоположным друг другу состояниям. Язык этот уже спокон веку отыскан и принят во всей Руси. Это просто-запросто название одного нелексиконного существительного, так что весь этот язык состоит из одного только слова, чрезвычайно удобно произносимого». То есть пьяный употребляет всем известное слово не от великой экспрессии, а скорее по немощи своей физической, ибо язык его непокорный не может шустро двигаться. И поэтому неудивительно, что для Достоевского матерные слова без фантазии «срамеж». Почему без фантазии? Потому что и сам классик не чурался обсценной лексики, только прекрасно знал, когда можно ее себе позволить.

Академик Дмитрий Лихачев во время пребывания в тюрьме на Соловках изучал воровское арго уголовников и был совершенно согласен с Достоевским, ибо утверждал, что сквернословие подобно животным сигналам и не является в подлинном смысле человеческим языком, ибо воздействует не на интеллект, а на чувства и эмоции.

К сожалению, в наши дни грубое сквернословие пришло на смену употребляемой в меру и в определенных обстоятельствах изящной языковой вязи. Словарный запас человека формирует его личность, и наоборот, личность формирует свой вокабуляр. Человек существо словесное, и словарь Пушкина состоит из 313 тысяч языковых единиц, а Лермонтова — из 326 тысяч. В их числе и обсценная лексика. Великими матерщинниками были Александр Куприн и Иван Бунин. Не могу отказать себе в удовольствии привести воспоминания Зинаиды Шаховской о парижской встрече с Буниным: «Мы сели в такси, и по дороге Иван Алексеевич, с обычной своей остротой, принялся рассказывать все, что произошло в русском литературном Париже, выражаясь крепко и по-русски о своих и моих собратьях. Жаль, не было тогда еще кассет, чтобы сохранить неповторимую (и нецензурную) речь академика. А когда мы выходили из такси, то, обернувшись к нам с веселым лицом, шофер сказал: «Приятно было покатать гордость нашей эмиграции. Я прямо заслушался — ох и хорошо же Вы знаете русский язык!» — и отказался взять на чай». Но это Бунин!

А вот чему научится ребенок, который на 11-м месяце жизни понимает от 10 до 20 слов, если родители изъясняются преимущественно на матерном? В большинстве случаев скудость языка взрослых тормозит развитие ребенка. Зафиксированы случаи, когда первым словом детей в таких семьях становилось матерное, а совсем не «мама». Детские психологи утверждают, что сын или дочь матерщинников намного медленнее достигают успехов в жизни.

По мере взросления даже дети из благополучных в плане языкового общения семей начинают употреблять матерные слова, потому что для них это и символ независимости, и вызов обществу, и нарушение его запретов, а часто еще и подражание молодежному кумиру.

Как можно бороться со скудоумием и сквернословием? Панацеи от мата нет, потому что это проблема всего человечества. Существует Всемирный день борьбы с ненормативной лексикой — 3 февраля. Во многих государствах принимаются специальные законы и создаются комитеты по борьбе с ненормативной лексикой. Но бороться с матом «сверху» бессмысленно: человек сам должен прийти к пониманию, когда и как материться и надо ли это делать вообще.

История языка интереснее, увлекательнее и закрученнее любого детектива. И если родители вместе с матерящимся подростком просто поговорят о происхождении обсценной лексики, а не будут читать гневных и нудных нотаций, их дитятко, вполне возможно, потеряет интерес к похабной ругани, потому что мат лишится флера таинственности и запретности.

Однако мат существует, и это факт. Стоит помнить утверждение профессора Юрия Лотмана о том, что «замысловатый, отборный мат — одно из важнейших средств, помогающих адаптироваться в сверхсложных условиях. Он имеет бесспорные признаки художественного творчества и вносит в быт игровой элемент, который психологически чрезвычайно облегчает переживание сверхтяжелых обстоятельств». Может быть, именно в этом и заключен ответ на повсеместное распространение обсценной лексики в нашем сложном мире?