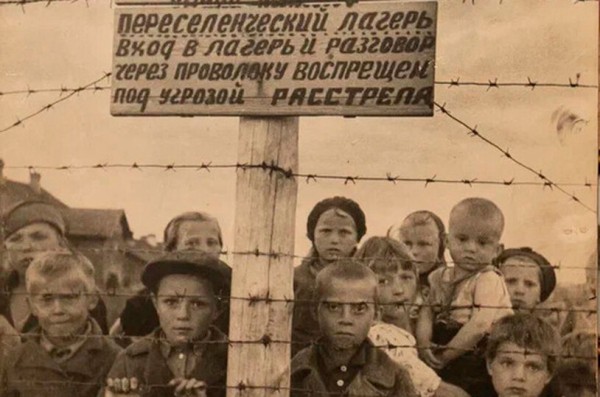

Клавдия Нюппиева ребенком пережила ужасы финского концлагеря

Девочка за колючей проволокой

Клавдия Александровна Нюппиева из Петрозаводска — фигура, чья жизнь, вопреки ее собственному желанию, оказалась навсегда связана с историей и запечатлена в памяти миллионов. В 1944 году, во время освобождения Карелии, фотокорреспондент Галина Санько сделала исторический снимок, облетевший позже весь мир: дети за колючей проволокой — символ страданий и невинности, попранной войной.

Девятилетняя Клава, попавшая в кадр, стала олицетворением трагедии целого поколения. С тех пор Клавдия Александровна стала «той самой девочкой с фотографии», а журналисты продолжают рассказывать ее историю, подтверждая силу визуального образа.

тестовый баннер под заглавное изображение

«Я с 1966 года про все это рассказываю. Шутка ли — шестьдесят лет уже как! — говорит Клавдия Александровна. — Устала, если честно. Каждый раз говорю себе, что это был последний раз, но потом опять не могу отказать в очередной просьбе об интервью». Букет роз, ягоды, печенье и чай в красивых подарочных упаковках с цветочными рисунками на крышке банки — хотелось привнести чего-то нежного, женственного и светлого. Хозяйка квартиры провела нас в гостиную. По дому она передвигается с тростью: сильно болит тазобедренный сустав. Что, впрочем, не помешало, как это у нас заведено, пенсионерке съездить на дачу — открыть сезон. «В одной руке трость, в другой — грабли, так и работала», — с самоиронией говорит гостеприимная хозяйка.

Не успели уехать из Рима

На стене в гостиной в квартире нашей героини на видном месте висит обложка англоязычного журнала Queen с ее портретом. Клавдия Александровна — а она 1935 года рождения — выглядит без преувеличения потрясающе. Она следит за собой, у нее стильная стрижка, она элегантно одета и носит изысканные ювелирные украшения. Память — на зависть, речь — безупречна. Пожилая женщина без запинки перечисляет все даты, цифры, имена, города, названия факультетов образовательных заведений всех сестер и детей, внуков и правнуков (их у нее трое).

Наше с ней интервью она, как человек в этом вопросе уже многоопытный, начала, не дожидаясь вопросов. Все фотографии, книги, альбомы уже подготовлены и лежат стопками под рукой на столе. На одном из старинных фото — мама Клавдии Александровны с маленькими дочерьми. Центральной фигуры на фотографии недостает: старшей девочке Марии не нравилось, как она вышла, и она вырезала свое изображение ножницами. Внешность всегда имеет значение для женской природы, даже в концлагере девушки остаются девушками.

Семья Клавдии Александровны из Заонежья, из деревни с очень необычным, совсем не карельским и не русским названием — Рим. А тот самый Климент Соболев, руководитель Кижского крестьянского восстания 1769–1771 гг., сосланный на вечную каторгу в Сибирь, — ее родственник: ее девичья фамилия Соболева.

Отец, Александр Васильевич, родился в 1905 году. Участник Финской войны, он вернулся с фронта с обморожениями. Во время Великой Отечественной ушел воевать добровольцем, служил в Пряжинском истребительном батальоне. Маму Клавдии Александровны звали Степанида Ивановна. «Точнее, — поправляет Клавдия Александровна, — ее звали Стефанида, но в паспорте имя записали через «п».

В семье было восемь детей, двое умерли в младенчестве. В 1927 году родилась Мария, старшая дочь, а самая младшая, Эля, — в сорок первом. Накануне нападения Финляндии Александр Васильевич находился в Пряже, у отца гостила Мария. Девочку уже даже внесли в эвакуационную карточку. Степанида Ивановна с детьми эвакуироваться из Рима не смогла: в тот год рано встал лед на озере, и баржи не пришли. Семья планировала перебираться в Пряжу, к главе семейства, уже приготовились продать корову. Но не успели: Степанида Ивановна была на сносях, вот-вот должна была появиться на свет малышка Элечка…

Мария самостоятельно отправилась к семье в Рим. Девушке было всего четырнадцать, она неделю жила на пристани, спала на голой скамье. Но ей очень хотелось к маме и сестрам. Клавдии Александровне хорошо запомнился тот день: мать посадила ее у окна, велела смотреть на улицу, не оборачиваясь. Сама начала готовиться к родам. Вскипятила воду, принесла пеленки и ножницы. Дело было в сентябре, в доме топилась печь, по стеклу бежали струи дождя. В этот момент маленькая Клава увидела подходившую к дому старшую сестру. Мария вернулась вовремя: она и приняла, по сути, младшую сестренку.

В ноябре пришли финны. Девочки, все шестеро, сидели на печи, новорожденная Эля спала рядом, когда в доме появились финские солдаты в белых маскировочных халатах и начали требовать молока. Степанида Ивановна лишь молча отодвинула занавеску на печи, где притаились дети. Финны настаивать не стали. «У них в руках были марки, они готовы были заплатить», — вспоминает Клавдия Александровна.

На следующий день к дому подогнали сани, и всех погрузили в них. Вещи взять с собой не разрешили, в сарае осталась корова, в печи — обед. Семью отвезли в Терехово, где Степаниду Ивановну на две недели посадили в тюрьму за побег: женщина не удержалась, вернулась в Рим за коровой, привела ее с собой. Корову забили, беглянку наказали. За время заключения у кормящей матери пропало молоко. Маленькую Элю кормили, если это можно было так назвать, давая ей сосать завернутую в марлю кашицу из растертой рыбы. Степанида Ивановна не выдержала чудовищного стресса, у молодой женщины начало развиваться психическое расстройство. Ее поместили в лечебницу в Петрозаводске, откуда периодически возвращали в лагерь, но ненадолго, до нового приступа. В 1945 году ее не стало. В Песках есть больничная братская могила, где установлен мемориал в память об узниках концлагерей. Клавдия Александровна предполагает, что мама — среди погребенных в этой могиле.

Концлагерь номер шесть

Сестры содержались в шестом концентрационном лагере в Петрозаводске. «Концлагерь номер шесть, 125-й барак», — женщина запомнила жуткие цифры на всю жизнь.

В лагере дети страшно недоедали, в день на человека полагалась ложка муки. Антонина, одна из старших сестер, работала в мастерской, где дети плели лапти и шляпы из стружки, и порой приносила выданное ей на работе подсолнечное масло. Малолетние узники выпрашивали еду у солдатских поваров, однако раз на раз не приходилось: повар мог и дать что-нибудь, а мог и отвесить болючего пинка. Иногда дети сбегали, пролезая под колючей проволокой, надеясь раздобыть что-нибудь съестное в полях или выпросить подаяние у жителей окрестных домов.

Уличенные в побеге подвергались порке — 25 ударов резиновой дубинкой. А однажды часовой на вышке открыл по детям стрельбу. Клавдию Александровну пуля задела по касательной, вырвала кусок мягких тканей из бока. «Боль была как от ожога», — вспоминает она. Медицинской помощи в лагере не было, да ни в коем случае нельзя было признаваться в ранении, это было равноценно признанию в побеге. Рана заживала сама, долго гноилась, но обошлось.

В концлагерях содержались только русские. Карелы и представители финно-угорских народностей, а также лояльные к оккупационным властям и согласившиеся перекреститься в греко-католическую веру получали специальные документы, их в лагеря не помещали.

Другая сестра, Мария, работала на лесозаготовке и на строительстве дорог. Три года заключения Клавдия проходила фактически босиком, с сестрой Раей у них была одна пара ботинок на двоих. Узников подвергали пыткам: сгоняли в жарко натопленную баню, а потом обливали ледяной водой. Хорошо хоть баня была действительно просто баней, а не газовой камерой под видом душевой, как в немецких душегубках. Время от времени в целях дезинфекции жгли серу, многие заключенные получали отравление серными газами, у некоторых потом долго шла носом кровь. После инспекции Красного Креста нормы питания в лагере, изначально установленные Маннергеймом, были чуть увеличены, а вот наказания, наоборот, ужесточились.

В 1943 году в лагере открыли школу, где преподавали Закон Божий и письмо. Клавдия Александровна в эту школу не попала, она пошла в первый класс только в девять лет, уже после освобождения, в 44-м году, в олонецком детдоме.

25 июня 1944 года финны начали отступать. Уезжали на велосипедах, но с автоматами. Когда некоторые узники бросились к складам — там были резиновые сапоги, — солдаты открыли по ним огонь. В Петрозаводск стали прибывать один за другим составы и катера с нашими военными. Клавдия Александровна с сестрами дежурила на пристани, надеясь увидеть отца. Там полыхали пожары, но девочки не уходили, а отец все не появлялся. Александр Васильевич пропал без вести за считаные месяцы до Великой Победы…

После освобождения старшие девочки, Мария и Антонина, отправились на Дальний Восток — там продолжалась война с Японией. Мария, которой на тот момент было семнадцать, стала санитаркой, пятнадцатилетнюю Антонину взяли библиотекарем. А младшие сестрички остались беспризорными. Увидев на улице объявление о детских приемниках-распределителях для таких, как они, деток, оставшихся без призрения, как это называлось тогда, сестры отправились в один из них.

Младшую Элю определили в Дом малютки, остальных детей отправили по детдомам в разных городах. Сестра Женя сменила четыре таких учреждения за свою детскую жизнь. «Нас разлучила наша «добрая» власть, — говорит Клавдия Александровна. — Политика государства была такой: жители оккупированных территорий, в том числе и узники финских лагерей, вызывали подозрение, считались неблагонадежными, и отношение к ним было как к врагам народа. Им запрещалось учиться на некоторых специальностях, занимать определенные должности».

Нашу героиню хотела удочерить финка канадского происхождения Кертту Лехто. Женщину отговорили сотрудники детского дома: в детском учреждении кормили детей гораздо лучше, чем это смогла бы делать в послевоенное время при сохраняющейся карточной системе мать-одиночка. Но маленькая Клава частенько бывала у своей второй матери, гостила на выходных, на каникулах, а после седьмого класса Кертту все же забрала девочку к себе насовсем. Три года они прожили вдвоем, пока Клавдия Александровна не поступила в институт.

Семья Кертту приехала в Советский Союз из Канады строить коммунизм. Их родных репрессировали, но сама женщина до конца оставалась коммунисткой, партийной и, по мнению Клавдии Александровны, «слишком идейной». Кертту была директором школы, намеревалась стать председателем колхоза. Но совсем еще юная Клавдия ее отговорила, посчитав, что ее вторая мама не совсем представляет, с чем ей придется иметь дело.

Жила Кертту не в самом Олонце, а в поселке Рыпушкалицы, в пяти километрах. «Идешь в Олонец в школу пять километров, потом пять километров обратно. Потом еще пять километров — в кинотеатр или на танцы, пять — обратно», — с улыбкой вспоминает Клавдия Александровна.

Клавдия Александровна заочно окончила сельхозинститут в Балашихе. Ее супруг, Александр Александрович, был радиотехником, специалистом по наведению ракет. Семья жила в Подмосковье, в военном городке секретного типа. «Несколько лет за колючей проволокой в лагере, и еще пять лет за такой же проволокой в военном городке», — оценивает свою послевоенную жизнь Клавдия Александровна. Через какое-то время супруги с детьми переехали в Петрозаводск.

На вопрос, не осталось ли у нее обиды на финнов после такого кошмарного детства, Клавдия Александровна отвечает: «Я с ними жила. Кертту была финкой, наши соседи были финнами». Дочь бывшей узницы финского концлагеря с семьей, детьми и внуками давно проживает в Финляндии…